腸の検査方法とは?検査の方法や受けた方がいい人の特徴も解説

関連キーワード

腸活

腸の検査にはさまざまな方法があり、検査目的や部位により実施される検査が異なります。

本記事では、腸の代表的な検査方法や検査を受けた方がいい人の特徴について解説します。

腸の検査をおこなう目的は「病気の発見」と「健康チェック」

腸の検査を行う目的は、「病気の発見」と「健康状態のチェック」の2つです。

病気の有無を確認する検査では、通常、医療機関の受診が必要であり、大腸内視鏡検査やCTコロノグラフィなどの検査により、がんなどの病気がないか確認します。

健康状態のチェックでは便の観察や腸内フローラ検査などをおこないます。腸の健康状態を自宅でも確認できるため、セルフチェックとして活用できます。

腸内環境の乱れによる炎症や有害物質の生成によって、がんの発症リスクが高まるという指摘もあります。

腸内環境の乱れと腸の健康状態は関連性があると報告されているため、検査やセルフチェックにより腸の健康状態を把握することが重要です。

不調が続く場合は大腸がんのサインの可能性も

長期にわたるお腹の不調は、大腸がんのサインである可能性があります。

大腸がんの代表的な症状には、便秘や下痢、貧血、吐き気、嘔吐、血が混ざった便などが挙げられます。

とくに以下に当てはまる方は、大腸がんを発症しているリスクがあります。

- 便潜血検査や直腸触診の結果が「陽性」または「要精密検査」だった

- 40歳以上で大腸の検査を一度も受けたことがない

- 大腸のポリープを指摘された経験がある

- 家族に大腸がんになった人がいる

- 飲酒や喫煙の習慣がある

上記に当てはまる場合は、定期的に検査を受けたほうがよいでしょう。

お腹の調子に関わらず日常的に腸の健康状態をチェック

お腹の不調に悩んでいない場合でも、腸の健康状態を知るメリットはあります。

良好な腸内環境を維持すると、以下のような効果が期待できるためです。

- 免疫力の維持

- ダイエット

- メンタルの安定

「若くありたい」「健康でありたい」という方は、日常的な腸の状態の観察をおすすめします。

関連記事:腸活のメリットをご存じですか?腸内環境改善で手に入る健康・美容の効果とは

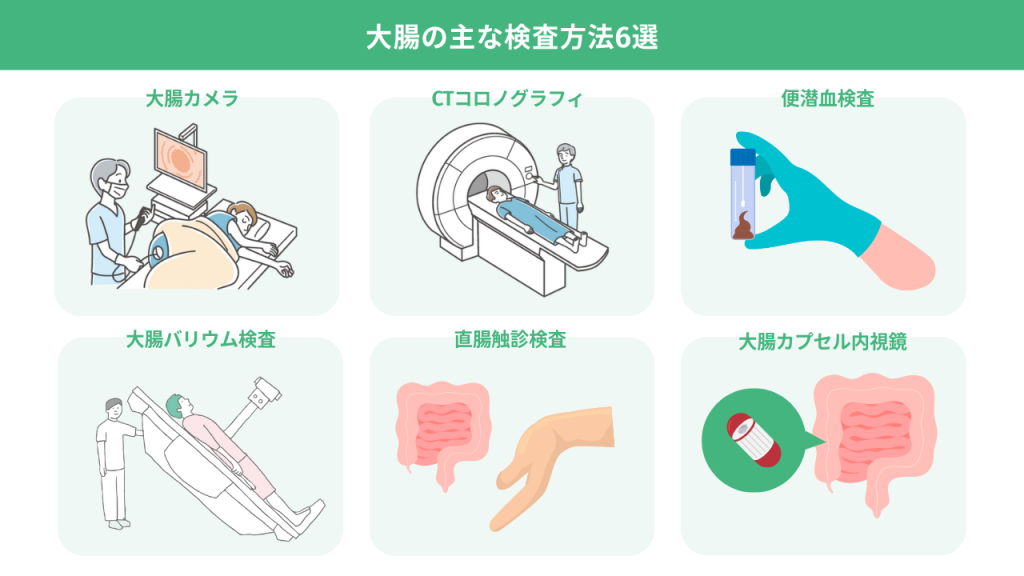

大腸検査は痛い?主な検査方法6選

大腸がんやポリープの早期発見、粘膜の炎症などがないか、医療機関での検査が欠かせません。しかし、「大腸検査は痛いのでは?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

代表的な大腸検査は、以下のとおりです。

| 検査の種類 | 目的 |

|---|---|

| 大腸内視鏡検査(大腸カメラ) | 大腸がんの精密検査 |

| CTコロノグラフィ | 大腸がんの精密検査 ※妊娠中は受けられない |

| 便潜血検査 | 大腸の出血有無を調べる |

| 大腸バリウム検査 | 大腸の病変や形態、通過障害などを確認する |

| 直腸触診検査 | がんやポリープ、前立腺がんなどを診断する |

| 大腸カプセル内視鏡検査 | 大腸に病気や異常所見がないか確認する |

上記のうち痛みをともなう可能性がある検査は、一般的には、大腸内視鏡検査と大腸触診検査と言われています。

ただし、痛みの症状を和らげるために静脈麻酔や鎮静薬などの使用が可能な場合もあります。

検査が不安な場合は、あらかじめ医師に相談してみるのも一つの手です。

それぞれの検査について確認していきましょう。

大腸の全体像を観察できる大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)は、肛門にチューブを挿入し、先端についたカメラを動かしながら大腸内部の全体を観察する検査です。

大腸内視鏡検査では大腸内の便を排出する必要があり、通常、約1〜2Lの下剤を2時間かけて飲みます。

大腸内視鏡検査では粘膜の状態を観察し、がんやポリープ、粘膜の炎症などがないか確認します。

一般的には、大腸がんの精密検査として実施されるケースが多い傾向です。

大腸がんの診断に特化したCT検査(CTコロノグラフィ)

CTコロノグラフィは、肛門から炭酸ガスを注入して、大腸が膨らんだ状態で撮影するCT検査(X線を使って身体の輪切り画像を撮影する検査)です。

大腸を膨らませて撮影するため、通常のCT検査と比べて大腸の内部構造や病変の観察に優れています。

CTコロノグラフィは大腸がんの精密検査で実施され、大腸内視鏡検査と比べて身体への負担が小さいですが、X線を使用するため、妊娠中は原則的に受けられません。

便の出血を調べる便潜血検査

便潜血検査は、採取した便の中に血液が含まれていないか確認する検査です。

がんやポリープがあると、便にわずかな出血が含まれる場合があるからです。

一般的には、40歳以上の大腸がん検診で実施されます。

検査の精度を高める目的で、2日に分けて便を2回採取する方法が選択されるケースが多いとされています。

ただし、便潜血検査の結果が陽性でも、大腸がんではない場合も珍しくありません。

陽性の場合は、大腸内視鏡検査やCTコロノグラフィなどによる精密検査を追加で受けましょう。

病変の有無を観察する大腸バリウム検査(注腸検査)

大腸バリウム検査(注腸検査)は、肛門からバリウムと空気を注入し、大腸の粘膜にバリウムが付着した状態を撮影して形状を観察する検査です。

前日から検査食を食べたり、下剤や腸の動きを止める薬剤を使用したりする場合もあります。

便や腸の動きなどがあると、病変部の観察が難しくなり、検査に支障が出る可能性があるためです。

大腸バリウム検査も、がんやポリープなどの病変の有無を観察する目的で実施されます。

肛門や直腸の状態を調べる直腸触診検査

直腸触診検査は、肛門に指を挿入して肛門や直腸の痛み、硬さ、出血の有無などを確認する検査です。

直腸触診検査は、指が届く範囲の直腸や肛門部におけるポリープやがんの発見に有効ですが、大腸全体の観察はできません。

カプセルで大腸を観察する大腸内視鏡検査(大腸カプセル内視鏡)

大腸カプセル内視鏡は、大きさ約3cmのカプセル状の内視鏡を飲み大腸の内部を観察する、2014年に保険適用になった検査です。

大腸のスクリーニング検査(病気や異常な所見がないか確認する検査)で実施されるケースが多く、癒着をはじめとした理由で内視鏡の挿入が難しく、大腸の観察が困難なケースが適応です。

大腸カプセル内視鏡検査は、肛門から内視鏡を挿入する大腸内視鏡検査に比べて身体への負担が少なく、痛みの症状が現れにくいとされています。

従来の大腸内視鏡検査と同様に、あらかじめ約1〜2Lの下剤の服用が必要です。

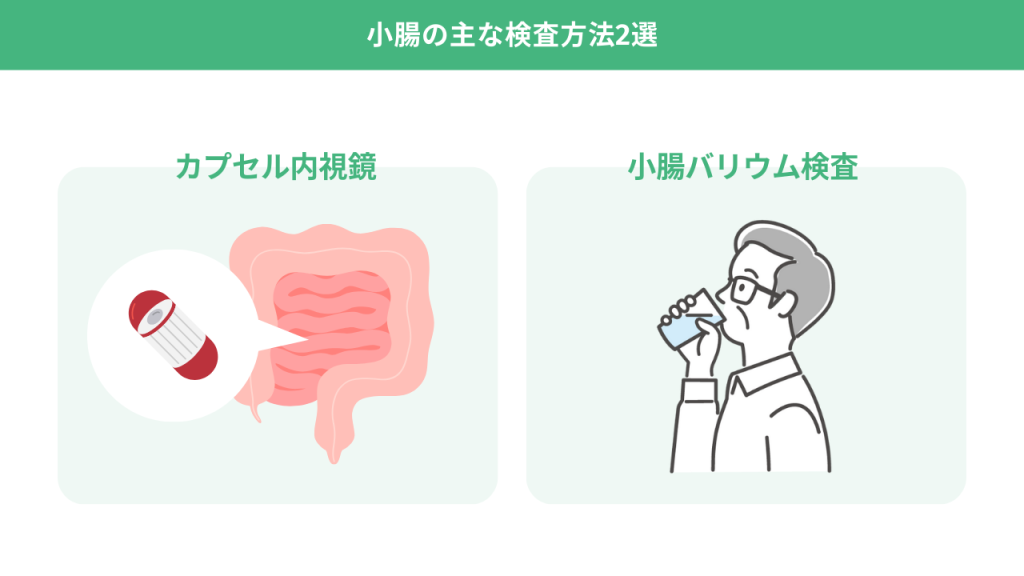

小腸検査は必要ない?主な検査方法2選

小腸の病気が疑われる場合や、出血部位がわからない消化器出血の場合には、小腸検査が必要となる場合もあります。

主に次に挙げる検査が選択されます。

| 検査 | 目的 |

|---|---|

| 小腸内視鏡検査 | 小腸の消化管出血や炎症、腫瘍、狭窄などを確認する |

| 小腸バリウム検査 |

小腸の腫瘍や狭窄(きょうさく)※ ※狭窄とは:管が細かくなること |

それぞれの検査について確認していきましょう。

カプセルで小腸を観察する小腸内視鏡検査(小腸カプセル内視鏡)

小腸内視鏡検査(カプセル内視鏡)は、大きさ約2.5cmのカプセル状の内視鏡を飲み込んで小腸の内部を観察する検査です。

小腸からの出血や小腸の病気が疑われる場合などに実施されます。

小腸内視鏡検査は身体への負担が小さい検査ですが、検査の前後では絶食が必要となる場合もあります。

検査を受ける場合は、あらかじめ絶食が必要か確認しておきましょう。

バリウムを飲んで小腸全体を調べる小腸バリウム検査

小腸バリウム検査は、小腸の粘膜に付着したバリウムの状態を撮影して、形状を観察する検査です。

小腸バリウム検査でも大腸バリウム検査と同様に、検査前の絶食や下剤の使用などがおこなわれます。

小腸バリウム検査は、クローン病をはじめとした免疫が関係する疾患や小腸ポリープ、小腸がんなどの精密検査として実施されるケースが多いです。

日常的にできる腸の健康チェックと検査方法

良好な腸内環境は、免疫力の維持やダイエット効果などのメリットをもたらすため、腸の健康状態を把握することは重要です。

腸の健康チェックには、次の方法が挙げられます。

- 便の状態の観察

- 腸内フローラ検査

それぞれの方法について詳細を確認してみましょう。

関連記事:あなたの腸は健康?セルフチェック方法や腸疲労の症状も紹介

毎日の便の状態を観察

便の状態は、消化器の健康状態を知る指標となります。

便の形状や色から推測される身体の状態は、以下のとおりです。

| 便の形状 | コロコロした便、 硬い便 | 水分や食物繊維の不足、運動不足など |

|---|---|---|

| やや硬い便、普通の便、やわらかい便 | 健康な状態 | |

| 泥状の便、水っぽい便 | 油分やお酒の過剰摂取、ストレスなど | |

| 便の色 | 黄色 | 野菜類の摂取量が多い状態 |

| 茶色、黄褐色 | 健康な状態 | |

| こげ茶色〜黒色 | 肉類の摂取量が多く、有害菌(悪玉菌)が増えている可能性 | |

| 暗黒色 | 胃や十二指腸の潰瘍や出血性病変の可能性 | |

| 鮮血色 | 痔や直腸がんなどの可能性 |

正常な便の量はバナナ1~2本分程度ですが、肉中心の食生活では便の量は少なくなり、野菜や果物の摂取量の増加にともなって便の量は多くなると言われています。

便の状態は、手軽に確認できる健康状態を示すサインです。

日常的に便を観察し、食生活や生活習慣の改善を検討してみましょう。

腸内フローラ検査で腸の健康状態を知る

腸の健康状態を知るには、腸内フローラ検査も有効です。

腸内フローラとは腸内に生息する細菌の集合体であり、私たちの腸内にはさまざまな細菌が住み着いています。

腸内フローラのバランスが崩れると、以下のような病気をきたすリスクが高まります。

- 大腸がん

- 腸炎

- 乳がん

- 糖尿病

健康状態と密接に関係する腸内フローラの状態を知ることは、腸内環境を整えるうえで重要です。

腸内フローラ検査では、腸内における細菌のバランス、腸の健康状態の確認が可能です。

腸内環境の改善は、免疫力の維持やメンタルの安定などの効果をもたらすと言われています。

検査結果をもとに生活習慣を改善すると、上記に挙げた病気の予防や腸活による効果の向上などが期待できるでしょう。

関連記事:腸内フローラの正体は?理想のバランス、免疫やメンタルに影響する役割についても解説

関連記事:腸が「第二の脳」と呼ばれるのはなぜ?整腸とメンタルヘルスの関係を解説

腸の検査に取り組み、健康状態を維持しよう

腸の検査方法は、病気の発見と健康状態のチェックに分類されます。

病気の発見を目的とする場合は、疑われる病気や部位によって適切な検査を選択することが重要です。

健康な腸の状態を維持するには、便の観察や腸内フローラ検査が有効です。

ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」では、腸内細菌のバランスから腸内フローラのタイプを特定するなど、腸の健康状態を知ることができます。

良好な腸内環境の維持は、腸のみならず、身体の健康状態を高めます。

「腸のがんを予防したい」「免疫力を維持して健康でありたい」という方は、一度腸内フローラ検査を受けてみてください。