乳がん予防には何をすればいい?原因やリスク因子、予防方法を解説

関連キーワード

乳がん

乳がんは、日本人女性が最もかかりやすいがんです。しかし、正しい知識を持ち、日々の生活を見直すことで、リスクを下げられる可能性があります。また、早期に発見できれば5年生存率は90%以上だと言われています。

本記事では、乳がんの専門的な知識から、今日から始められる予防法まで、詳しく解説します。

女性ホルモンのバランスが崩れると乳がんのリスクが高まる

女性の体では、主にエストロゲンとプロゲステロンという2つの女性ホルモンが働いています。2つのホルモンは、互いに作用を調整し合うことで、健康な体を維持します。

しかし、何らかの理由でこのバランスが崩れ、エストロゲンの働きが強くなったり、働く期間が長くなったりすると、乳腺の細胞ががん化するリスクが高まることがわかっています。具体的な乳がんのリスク要因を、以下の表にまとめました。

|

リスク因子 |

なぜリスクが高まるのか |

|

初潮が早い・閉経が遅い |

エストロゲンが分泌される期間が長くなる。 |

|

出産・授乳経験がない、または高齢出産 |

妊娠・授乳期間中はエストロゲンの分泌が抑えられるため、その期間がない、または短いとエストロゲンの影響を受ける期間が長くなる。 |

|

飲酒習慣がある |

アルコールが体内で分解される過程で、エストロゲンの濃度を上昇させる。 |

|

偏った食生活による肥満 |

閉経後は、皮下脂肪がエストロゲンに変わる。 |

|

家族に乳がんにかかった人がいる |

乳がんになりやすい遺伝的要因を持っている可能性がある。 |

表に示したリスク因子に加え、乳がんは「年齢」によっても罹患率が大幅に異なります。乳がんの罹患率は30歳代から増え始め、ピークは70代です。

関連記事:乳がんは何歳から気をつける?年齢別の罹患率やリスク要因を解説

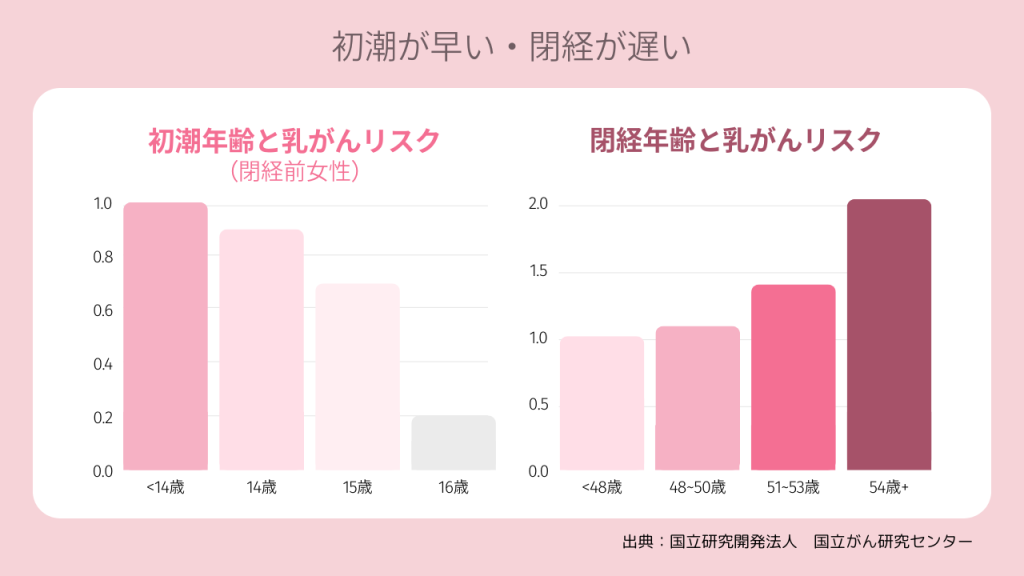

初潮が早い・閉経が遅い

初潮が早い・閉経が遅いと乳がんの発症リスクが高まります。

エストロゲンは月経周期の一部で分泌が促進されるためです。つまり、初潮から閉経までの期間が長いほど、エストロゲン増加の影響を受ける期間も長くなります。

国立がん研究センターの研究によると、初潮年齢が「14歳より前」のグループに比べ、「16歳以上」のグループでは、乳がんのリスクが4分の1に抑えられているという結果が報告されています。

また、自然閉経の年齢についても、「48歳未満」で閉経したグループに比べ、「54歳以上」のグループでは乳がんリスクが約2倍になるというデータがあります。

月経は自分でコントロールできない要因ですが、乳がんの発症リスクに影響があると知っておきましょう。

出産・授乳経験がないまたは高齢出産

出産や授乳の経験がない人や高齢で出産した人は、乳がんのリスクが高まることが研究によって示唆されています。

国立がん研究センターの研究では、5回以上出産したグループは1回出産したグループに比べ、乳がんの発症リスクが約60%低く抑えられることが示されました。

また、閉経後の女性について、初めて出産した年齢が22歳未満のグループと比べて、30歳以上のグループの乳がんリスクは2.1倍高いとされています。

授乳については、期間が12カ月あるごとに4.3%の乳がんリスク低下が見られるという研究結果があります。

ただし、出産や授乳の経験がない人や高齢出産の人が必ずしも乳がんになるというわけではありません。

飲酒や偏った食生活・肥満

飲酒習慣は乳がんのリスクを高めることが確実視されています。愛知県がんセンターなどの研究によると、閉経前の女性において、飲酒の頻度や量が多いほど乳がんのリスクが高まることが示されました。

特に、「適量」とされる1日あたりのアルコール量(※日本酒なら1合、ビールなら中瓶1本程度)を超えて飲んでいた女性は、飲まない女性に比べて乳がんのリスクが2倍近くに上昇するという結果も出ています。

また、食生活も大きく関係します。

高タンパク・高脂質な赤身肉や加工肉の多い食生活、そしてそれらに伴う「肥満」は、乳がんの危険因子です。特に閉経後は、脂肪組織がエストロゲンを作り出すため、肥満自体がリスクになります。

お肉を食べるなら脂身の多いものから低脂肪の鶏肉に変えるだけでも、リスクを下げる効果が期待できます。日頃からバランスの取れた食事が大切です。

乳がんになった家族がいる

もし家族や近い親族に乳がんになった方がいる場合、自身の乳がんリスクも高まる可能性があります。

- 家族に若くして乳がんになった人がいる

- 母親や姉妹などに近親者に乳がんになった人がいる

- 複数の血縁者が乳がんになっている

このようなケースでは、遺伝的な要因が関わっている可能性も考えられます。該当する方は、セルフチェックや定期検診をより一層意識して行いましょう。

関連記事:がん家系の特徴とは?遺伝以外の発症原因・リスクを調べる検査方法を解説

乳がん予防は日常生活から実践できる

乳がん予防のポイントは、「肥満の防止」と「ホルモンバランスを整える」ことです。そのために、今日から意識できる3つの習慣を紹介します。

- 定期的な運動

- バランスの取れた食事

- 喫煙や飲酒の習慣の見直し

以下で詳しく解説していきます。

運動量を増やし肥満を防止する

適度な運動は、乳がん予防に効果的だと考えられています。運動には、免疫機能を高めたり、エストロゲン濃度を下げたりする効果があるからです。

逆に、1日に7時間以上座っていることが多い人は、そうでない人に比べて乳がんリスクが高まるという研究結果もあります。

まずは「今より少しだけ多く動く」ことを意識してみましょう。乳がん予防に効果が期待できる運動の目安については以下のとおりです。

|

運動の種類 |

目安 |

ポイント |

|

ウォーキング |

1日30分程度 |

少し早歩きを意識して、買い物ついでや通勤時に一駅手前で降りるのも◎。 |

|

ジョギング |

毎日10分程度 |

息がはずみ、汗をかく程度の運動量。 |

|

筋力トレーニング |

週2〜3日 |

スクワットや腕立て伏せなど、筋力アップ運動。 |

忙しい毎日の中でも少しずつ取り入れられそうな運動から始めてみてください。

バランスの良い食事で体の中から整える

肉類や加工肉、乳製品(飽和脂肪酸)の多い欧米型の食事は、乳がんのリスクを上げることがわかっています。適正体重を維持し、肥満を防ぐためにも、バランスの良い食生活を心がけることが乳がん予防の基本です。

そして、みそ汁や豆腐、納豆などに含まれる大豆イソフラボンを日常的に多く摂取している人は、そうでない人に比べて乳がんの発症リスクが低いという結果が出ています。

ただし、サプリメントでイソフラボンを大量に摂取することでのリスク低下は報告されていません。あくまでも、普段の食事から大豆製品を摂ることが大切です。

【乳がん発症リスクの低下が期待できる食材】

- 大豆製品: 豆腐、納豆、油揚げ、豆乳、きなこ

- アブラナ科野菜: キャベツ、大根、小松菜など

- きのこ類

- 魚類: 良質な油(オメガ3脂肪酸)を含む青魚(サンマ、イワシなど)

いつもの食事に、みそ汁や冷奴を一品プラスすることから始めてみましょう。

関連記事:腸活にオススメの食べ物は?サプリメントやコンビニで買える食品を紹介

喫煙や飲酒の習慣を見直す

喫煙は、乳がんリスクを高めることが明らかになっています。国立がん研究センターによると、閉経前の喫煙女性は、喫煙していない女性に比べて、乳がんリスクが3.9倍高いことがわかっています。

また「受動喫煙」によってリスクが2.6倍高くなることも明らかになりました。吸いたくなったら運動や歯磨きで気を逸らすなど、タバコの本数を減らす工夫からはじめてみましょう。

喫煙だけでなく、飲酒も乳がんリスクを高めることがわかっています。 「飲むなら週末だけにする」「量を半分に減らす」など、節度ある飲酒を心がけることが、自分自身を守ることにつながります。

参考記事:喫煙・受動喫煙と乳がん発生率との関係について|国立研究開発法人 国立がん研究センター

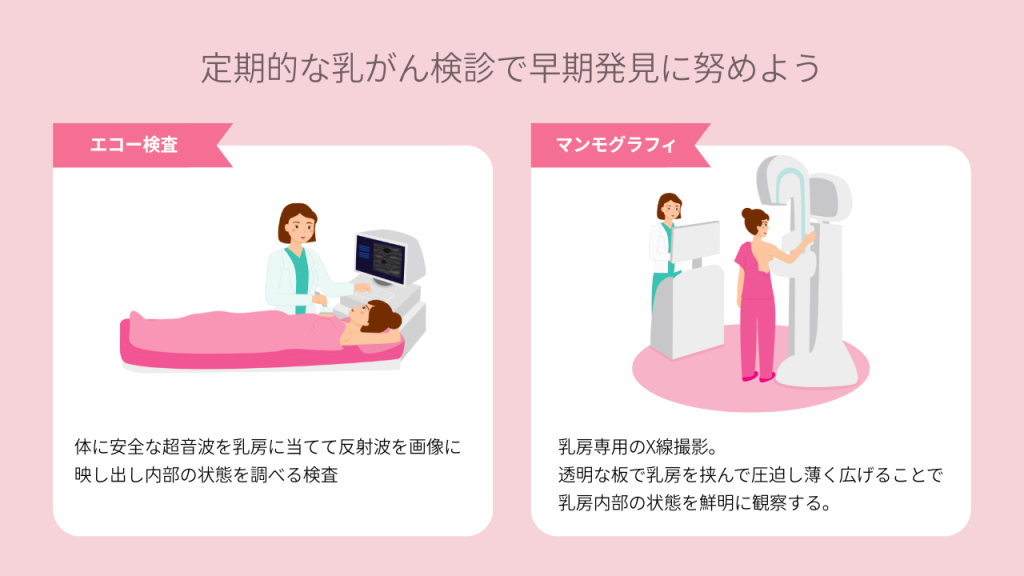

定期的な乳がん検診で早期発見に努めよう

生活習慣の改善はとても重要ですが、それだけで100%乳がんを防げるわけではありません。

何よりも大切になるのが「定期的な検診による早期発見」です。乳がんは、早期に発見すれば5年生存率が90%以上だと言われています。症状がないうちに見つけることが、自身の未来を守る最大の鍵となるでしょう。

国は40歳以上の女性に対して、2年に1度の乳がん検診を推奨しています。そして、検診とあわせて習慣にしたいのが「セルフチェック」です。

月に1度、自分の乳房の状態を確認することで、小さなしこりやひきつれ、乳頭からの分泌物といった変化に気づきやすくなります。

もし何か気になる症状があれば、次の検診を待たずに、すぐに乳腺外科などの医療機関を受診しましょう。

関連記事:乳がんとは?特徴的な症状とセルフチェックの方法を解説

関連記事:乳がん検査はいつから受ける?検査の流れや種類、検査方法などをわかりやすく解説

乳がん予防は日頃の生活から実践していける

乳がんの予防は、食事・運動習慣の改善やセルフチェックなどを日頃の生活に取り入れることで実践できます。まずは取り組みやすい部分から始めてみましょう。

乳がん予防の一つとして、ミルテルの「スキャンテスト乳がんハイリスクサポート+」を利用するという選択肢もあります。ミルテルの「スキャンテスト乳がんハイリスクサポート+」の特徴は以下の通りです。

- 自宅で唾液を採取して郵送するだけで、がんのリスクがわかる

- LINEで検査キットを購入して、検査結果がLINEに届くので、病院に行く必要がない

- ハイリスク判定が出た場合には、医療機関での検査費用分の1万円をサポート

生活習慣の見直しと定期検診に加えて、「スキャンテスト乳がんハイリスクサポート+」を乳がん予防の一つとして取り入れてみましょう。